Die Gegenwart im Umweg über die Vergangenheit betrachtet. Vor 25 Jahren erschienen: Gabriele Behlers Zukunft: Bildung!

Von Sebastian Edinger

Als Gabriele Behlers Buch im Jahre 2000 erschienen war, war die Autorin, die wenige Jahre zuvor als Deutsch und Geschichte unterrichtende Gymnasiallehrerin arbeitete, Ministerin für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen. Wir haben es also mit den Betrachtungen einer in die Politik gewechselten Praktikerin zu tun, nicht mit einer reinen Berufspolitikerin, die in ihrem Leben nie etwas anderes gesehen hat, aber auch nicht mit einer Wissenschaftlerin, die höhere Sphären und Ansprüche des Bildungssystems aus eigener Partizipation im Spitzenbereich kennt.

Dementsprechend kommt eines in dem Buch nicht: Hochbegabte und Hochbegabung. Die im wissenschaftlichen Bereich wichtigste “Humanressource” wird in einer Konzeptschrift für das 21. Jahrhundert in so ganz und gar deutscher Manier gar nicht erst bedacht, obwohl das Thema gerade Ende der 1990er einige Aufmerksamkeit erlangte, was auch in Deutschland durch die Bücher Detlef Rosts (Hochbegabte und hochleistende Jugendliche. Befunde aus dem Marburger Hochbegabtenprojekt, 2000) und Kurt A. Hellers (Begabtenförderung im Gymnasium. Ergebnisse einer zehnjährigen Längsschnittstudie, 2002) deutlich dokumentiert ist. Bereits 1991 hat Heller das Buch Begabungsdiagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung herausgegeben; bildungspolitisch wäre es mehr als ratsam gewesen, die darin präsentierten Ergebnisse aufzugreifen, doch auch eine Bildungsministerin auf Landesebene nahm davon anscheinend nicht einmal Notiz oder hatte kein Interesse an dem “Thema” (das für einige ein existentielles Problem ist).

Auffällig ist auch, daß das dreigliedrige Schulsystem in keiner nennenswerten Weise thematisiert, sondern nur en passant kommentiert und mit einem Hinweis auf die Ergebnisse von TIMSS abgefertigt wird:

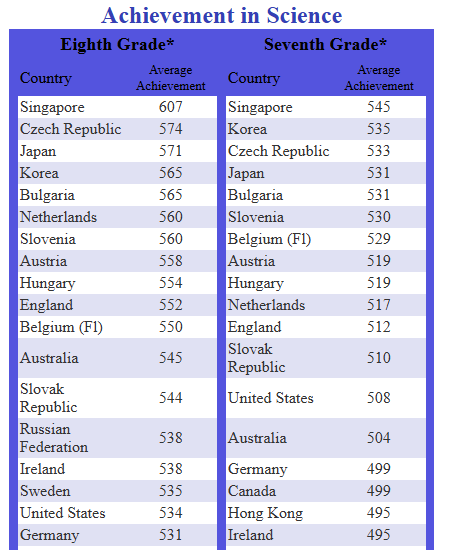

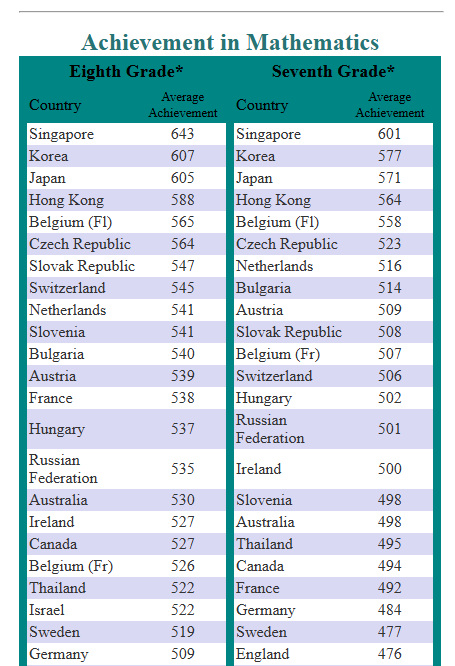

“TIMSS war eine breit angelegte internationale Vergleichsuntersuchung zu den mathematischen und naturwissenschaftlichen Leistungen und Kenntnissen der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II. Dabei schnitten Schüler aus Ländern mit integrierten Schulsystemen wie zum Beispiel Korea, Japan oder Schweden ebenso gut ab wie Schüler aus Ländern mit gegliedertem Schulsystem wie zum Beispiel die deutschsprachige Schweiz.” (Behler 2000.; 58)

Erstens schnitten die Schüler aus Korea und Japan nicht “ebenso gut ab” wie Schüler aus Deutschland, sondern um Längen besser:

Zweitens erledigt sich damit nicht im Ansatz, was Josef Kraus bereits 1998 in Spaßpädagogik wort- und datenreich über die Gesamtschule vorgebracht hat, die eher eine generalisierte Hauptschule als ein Gymnasium für alle war: “In den meisten Städten mit Gesamtschulen stieg der Anteil der hauptschulempfohlenen Gesamtschüler auf 60 bis 80 Prozent. Zugleich fiel die Zahl der gymnasialempfohlenen Gesamtschüler auf durchschnittlich fünf Prozent.” (Kraus 1998, 69) Was solche Statistiken abbilden, wird von Betroffenen schwerlich übersehen: “Eltern wissen, daß die Gesamtschule Leistungsfähige bremst, weil sie mit einer Orientierung an den Langsameren »Konvoi«-Effekte provoziert.” (Ebd.) Kein Wunder, daß die auch noch existierende Hauptschule als Restschule angesehen, doch Behler verwahrt sich gegen eine solche Einschätzung: “Um es noch einmal klar zu sagen: Die Hauptschule ist keine »Restschule«.” Aber wenn der Großteil der “eigentlichen Hauptschüler” in die Gesamtschule einwandert, was soll dann die Hauptschule anderes sein als eine Restschule? Und mehr noch: Erfüllt sie damit nicht sogar auf eine bedauernswerte insofern eine produktive Funktion, als durch ihre Existenz die Gesamtschule nicht sogar noch weiter verwahrlost? Diese Frage ergibt natürlich nur mit Blick auf die Lage im Jahr 2000 einigermaßen Sinn; heute wäre eher zu diskutieren, inwieweit auch das Gymnasium schon die “generalisierte Hauptschule” mit sich schleppt.

In dem, was hier bez. der Entwicklung von Anspruchsniveaus leicht zu ersehen ist, waren wir im Jahr 2000 schon klar und deutlich auf dem Weg ins Jahr 2025. Manche Sätze klingen, als wären sie heute formuliert worden, z. B.: “Es muss uns größte Sorge machen, dass der Anteil der Kinder ohne Deutschkenntnisse im 1. Schuljahr wächst, obwohl diese Kinder doch in Deutschland aufgewachsen sind.” (Behler 2000, 98) Die größte Sorge blieb offensichtlich ohne die geringste positive Wirkung.

Sorgen dieser Art können sich auch nicht auswirken, wenn eine der artikulierten Sorgen ein zu implementierender Islamunterricht ist. Ja, auch das war im Jahr 2000 schon auf der Agenda, nur war die Referenzgruppe nicht “Muslime”, sondern “türkische Schulkinder”: “Das Ziel ist ein Islam-Unterricht in deutscher Sprache. Wir haben uns dieses Ziel vor dem Hintergrund der Tatsache gesetzt, dass Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit der größten Zahl zugewanderter, in der Mehrheit türkischer Schulkinder ist.” (Ebd., 72) Doch über die Großzügigkeit hinaus findet man auch schon die anti-christliche Revision Deutschlands klar im Text: “[E]s wäre auch verfehlt, den vielen türkischen Schülerinnen und Schülern kein Angebot zu machen, nur weil wir bislang unter Religionsunterricht stets einen christlichen Religionsunterricht verstanden haben.” [Ebd., 71; Hervorhebung, S.E.]

Solche Kotaubereitschaft verträgt sich nicht gerade gut mit der “Kultur der Anstrengung”, die Behler anspricht (”fordern” wäre etwas anderes): “Wenn die Schule ihre vielfältigen, wuchtigen und anspruchsvollen Aufgaben erfüllen und sie das vermitteln soll, was die Kinder und Jugendlichen für ihre Zukunft benötigen, dann braucht sie vor allem eine neue ‘Kultur der Anstrengung’.” (Ebd., 73) Vielleicht ist “neue” hier das entscheidende Wort: eine neue Kultur der Anstrengung, in der Anstrengung keine mehr ist und das bloße Erscheinen schon als Leistungsnachweis gilt. Eine Annäherung wie etwas wie eine asiatische Disziplin war sicher nie bei einem deutschen Bildungspolitiker vorgesehen.

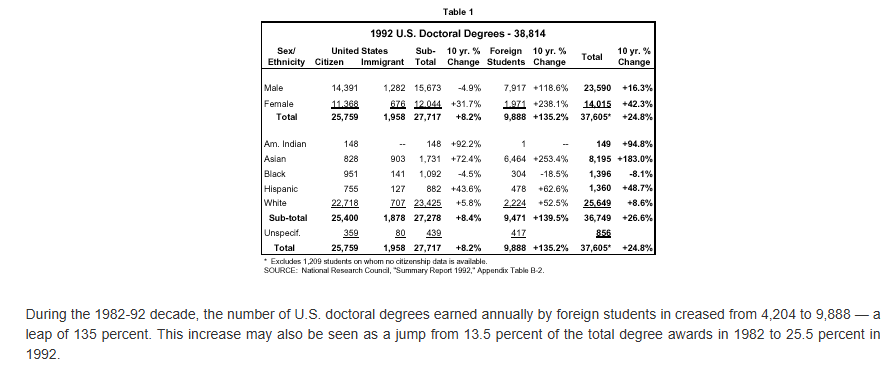

Anstrengungsbereitschaft würde sich zum Beispiel darin manifestieren, nicht einfach Statistiken in kindlich naiver Weise zu lesen, sondern sich zu fragen, wie das Kontraintuitive mit dem Realen zusammenhängt. Behler glaubt tatsächlich, daß die USA ihren weltpolitischen Status in den 1990ern ihren im internationalen Vergleich mittelmäßigen Schülern ohne weiteres zu verdanken hätten: “Die deutschen Schüler sind nicht »dumm«, auch wenn sie in Mathematik und Naturwissenschaften derzeit nicht die »Weltspitze« halten, sondern im Mittelfeld liegen. Die Schüler aus den USA, dem größten Wirtschaftsgiganten der Welt, liegen im Übrigen weit dahinter.” (Ebd., 16) De facto werden die USA getragen – das verbindet sie mit allen anderen Ländern grundsätzlich mit allen anderen – von einer kleinen Minderheiten der Leistungsfähigen, aber maßgeblich auch von dem, was Behler übersieht: die Rolle der internationalen Studenten, gerade im höheren Leistungsbereich.

Quelle: https://cis.org/Report/Displacement-US-Students-Doctoral-Degree-Level

Was jedenfalls nicht ausreicht, um mit den USA auch nur im Ansatz mitzuhalten, von Behler aber als zukunftsträchtige Errungenschaft gefeiert wird, ist dies:

“Wir haben in der »alten« Bundesrepublik in den letzten 40 Jahren eine historisch einmalige Aufbauleistung im Hochschulwesen vollbracht. 1960 waren Hochschule und Studium noch eine Veranstaltung für eine kleine Schicht von Privilegierten, der Anteil der Studierenden an der Bevölkerung betrug nicht einmal ein halbes Prozent.” (Ebd., 139)Wenn etwas nicht sein soll wie Berlin heute, also keine dysfunktionale Unsinnshölle, die aus Tattooläden (und entsprechend aussehenden Gestalten überall), „Spätis“, Nagelstudios und ähnlichem besteht, dann ist das allerletzte, was jedenfalls dem universitären Sektor obliegt, die elitenfeindliche Protegierung sozialdemokratischer Ideale: „Wenn es die Bildungsexpansion im Hochschulsektor nicht gegeben hätte, dann hätten wir heute zwar das Problem ‚Massenuniversität‘ nicht, aber wir hätten aller Wahrscheinlichkeit nach wie vor nur eine kleine qualifizierte Hochschul-Elite.“ (Ebd., 141) Mit einer Mentalität, die allerdings auch einen elitär zu konzipierenden Bereich eher nach dem Modell der behaglichen Abendschule „denkt“, kann man auch die Doppelsinnigkeit approbierter und jederzeit gerne heruntergeleierter Phrasen nicht mehr erkennen: „Chancengleichheit heißt heute also: gleichberechtigte Chancen für alle nach Leistung und Befähigung.” (Ebd., 40) In der elitistischen Lesart: Wer damit ernst macht, ist politisch definitiv erledigt.

Schließen möchte ich mit einer weiteren Phrase Behlers, deren ungewollte Abgründigkeit sie nicht zu imaginieren vermag:

“Man soll nicht wertschätzen, was man messen kann, sondern man soll messen, was man wertschätzt.” (Ebd., 61)

Das erklärt, warum Intelligenztests nicht systematisch und flächendeckend eingesetzt werden und so viele Hochbegabte, die mit einem heruntergekommenen Schulsystem nichts anfangen können (und in diesem System mit sich selbst nichts mehr anfangen können), hier unentdeckt bleiben und in einem System zu überleben versuchen, das an ihnen ausgerichtet sein sollte. Das wäre das erste, was sich bei einem fundamentalen politischen Neuanfang gravierend und schonungslos zu ändern hätte, denn die in ihren letzten Zügen liegende Gesellschaftsformation ist – außer an ihrer selbstmörderischen hedonistischen softness – an ihrer Indifferenz gegenüber dem Hohen (bei kriecherisch-gefallsüchtigem Ranschmeißen ans Niedrige) und dem Verständnis davon, worauf es mit eherner Gesetzlichkeit basiert, unrettbar gescheitert. Die Zukunft der Bildung erweist sich heute – auch weil im Jahr 2000 Bücher wie das Behlers als ernsthafte Diskussionsbeiträge unter die Leute gebracht werden konnten – als die Hölle der Unbildung und des sich um sich greifenden funktionalen Analphabetismus; die herrschende Klasse verwaltet diese Zustände nicht, sie repräsentiert dieselben– im wesentlichen sie und sonst kaum etwas.

Literatur:

Behler, Gabriele (2000): Zukunft: Bildung! Agenda für die Modernisierung unserer Schulen und Hochschulen. Bonn: Dietz.

Kraus, Josef (1998): Spaßpädagogik. Sackgassen deutscher Schulpolitik. München : Universitas.